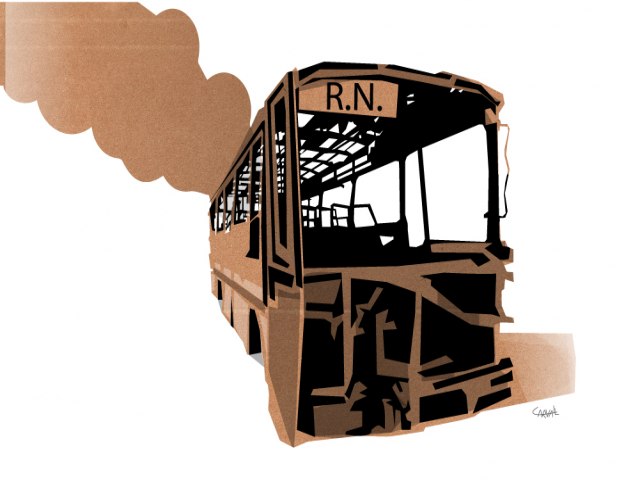

(Foto: Carvall)

Ao longo das últimas três

décadas, vários lugares comuns já foram usados para descrever o quadro da

(in)segurança pública no país: “crises recorrentes”; “epidemia de indiferença”;

“banalidade do mal”; “vidas menosprezadas”; “descontrole”; entre outros. Em todos,

o alerta para um tema dos mais sensíveis da vida social, política e econômica

de uma nação mas, mesmo assim, um assunto tabu. Um assunto temido,

negligenciado e quase sempre reduzido às antinomias entre crime organização e a

gestão dos sistemas de segurança pública e justiça criminal.

Da mesma forma que todos temos

uma história de medo e violência para contar, na proximidade que tais fatos

ocupam no cotidiano da população brasileira, tais fenômenos têm sido

apropriados de forma a impedir um debate racional sobre o que tem acontecido, por

exemplo, na recente onda de ataques no Rio Grande do Norte (RN).

De um lado, a posição de gestores

e profissionais da área que, desafiados pelos ataques e pelo discurso das

lideranças criminosas que justificam os atos de violência nas medievais

condições prisionais potiguares, buscam retomar o controle da situação e não

filtram o que de fato é fruto do poder que as facções de base prisional

acumularam na cena do crime no Brasil do que, em sentido contrário, são

corretas reivindicações contra torturas e maus tratos. Tudo vira uma disputa

entre “privilégio” e “direitos”; entre merecimento, culpa e castigo.

Por outro lado, a sociedade civil

organizada, universidades e/ou parcela majoritária da mídia profissional, que

foram forças políticas das mais importantes para a derrota eleitoral de Jair

Bolsonaro e do extremismo político que ele representa, perde protagonismo e é

acusada de defender bandidos – o bolsonarismo conseguiu fortalecer a ideia de

que defender direitos é sinal de que se defende bandidos, até mais

enfaticamente do que reforçar o chavão “bandido bom é bandido morto”.

O problema é que, na ausência de

âncoras democráticas ou evidências que balizem o debate político, as mesmas

receitas aparentemente água com açúcar mas venenosas continuam sendo prescritas

para a solução da crise. Por trás dos chavões extremistas de engajamento

indignado nas redes, a mesma fórmula: mais dinheiro, mais efetivo, mais

viaturas e equipamentos e, claro, mais restrições a direitos. Mas o que dizem

os dados?

O Rio Grande do Norte conseguiu,

nos últimos anos, melhorar relativamente índices prisionais e até alguns

indicadores de criminalidade, como os homicídios. Mas o ganho não o retira da

média desconfortável que nos faz ser um dos mais violentos países do mundo.

Segundo o Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2021, enquanto a

média nacional de presos provisórios foi de 28,5% do total de presos, no Rio

Grande do Norte, esse percentual foi de 26,3%. Em 2020, esses percentuais eram,

respectivamente, de 30,2% e 27,5%. O estado tinha, em 2021, 1,3 preso para cada

vaga disponível, número igual à média nacional e inferior a Alagoas, com 2,3

presos por vaga, ou do Distrito Federal, com 1,8 preso por vaga no mesmo

período (as duas unidades da federação com os melhores índices nesse quesito).

Chama atenção, ainda, a relação

entre a quantidade de presos e a quantidade de policiais penais existentes. No

Brasil, a média é de 8,9 presos para cada policial penal. No Rio Grande do

Norte, essa razão é melhor, de 8,3 presos para cada policial penal potiguar.

Para efeito de comparação, São Paulo, que tem as menores taxas de Mortes

Violentas Intencionais do país e a maior população prisional, possui uma razão

de 7,6 presos para cada policial penal. Ou seja, o problema do RN não é,

necessariamente, só de efetivo. É de gestão e alocação de pessoal.

O mesmo pode ser dito em relação

ao efetivo da Polícia Militar. Enquanto a média de policiais militares cedidos

a outros órgãos da administração pública é de 2,2% no país, no Rio Grande do

Norte esse percentual é de 8%, o que faz dele o terceiro estado com mais

policiais cedidos no país. Além disso, numa enorme distorção da carreira

militar, há no estado 3,54 sargentos para cada soldado, quando, na teoria, um

sargento deve supervisionar a atividade de um grupo de cabos e soldados. Tanto

é que, no total Brasil, a média nacional é de 0,83 sargentos para cada soldado

PM.

E é com esse quadro institucional

que o estado precisa lidar com o dinamismo e a violência do crime organizado,

em especial com o fenômeno das facções de base prisional. Nas 27 Unidades da

Federação é possível encontrar diferentes denominações de facções. Cada uma

conta uma história particular. Ainda assim, elas guardam características em

comum. Em geral, são grupos originários dos sistemas penitenciários e

cultivados em enfrentamentos contra as forças de controle social; elas são o

efeito perverso da política criminal e penitenciária prescrita e reforçada até

hoje.

Das prisões, as facções

desenvolveram maneiras de exercer o domínio de periferias urbanas. Trabalham

criando elos de confiança estabelecidos sem perder de vista hierarquias que

precisam ser preservadas e condutas a serem seguidas. Atuam contra dissidências

em “tribunais do crime”, exercendo uma justiça fundamentada na ação arbitrária

de envolvidos que se transformam em acusadores e julgadores de outros parceiros

ou inimigos. Em geral, elas pressionam o poder público por meio de ataques

disseminados contra alvos, preferencialmente, relacionados ao patrimônio público

e ao transporte coletivo.

Paradoxalmente, se é possível

compreender as conexões entre os grupos locais, por que ainda é tão difícil

prevenir e enfrentar eventos como os que acontecem agora no Rio Grande do

Norte? Porque não existe coordenação federativa ou política nacional que toque

nos gargalos regulatórios que regem a segurança pública do país. O que acontece

no Rio Grande do Norte é, portanto, um retrato da segurança pública no Brasil.

Nesse vórtice que engole a

esperança, nunca haverá dinheiro e efetivos suficientes para dar conta do

problema, por mais investimentos que sejam feitos. A questão não é apenas o

legado bolsonarista e é muito anterior a ele. Se Bolsonaro radicalizou posições

e discursos autoritários, ele nem de longe é a raiz dos problemas da área. Ele

é apenas a face mais visível e vil da força e da continuidade dos nossos mais

atávicos e antigos traços culturais que estruturam as relações entre Estado e

sociedade no Brasil.

Em um adendo, é válido ressaltar

que a gestão Bolsonaro representou um enorme e conveniente pacto amoral de

mediocridade entre grandes parcelas das elites econômicas, políticas, policiais

e militares do país. Porém, na medida em que nossos mais cruéis traços

culturais mostraram sua força nos últimos anos, é preciso reconhecer que eles

não foram superados com a eleição de Lula.

Os problemas da segurança pública

brasileira continuam sendo retroalimentados por estruturas jurídicas

anacrônicas que regulam as instituições de segurança pública e, se nada for

feito para mudar esse cenário, a crise no Rio Grande do Norte será apenas mais

um macabro capítulo do filme de terror e medo que marca a história social do

Brasil. Há muito o que ser feito.

(83) 99310-3224

(83) 99310-3224 Visitas: 181232

Visitas: 181232 Usuários Online: 6

Usuários Online: 6